Wolfram Weimer: Kultur- oder Parteipolitiker?

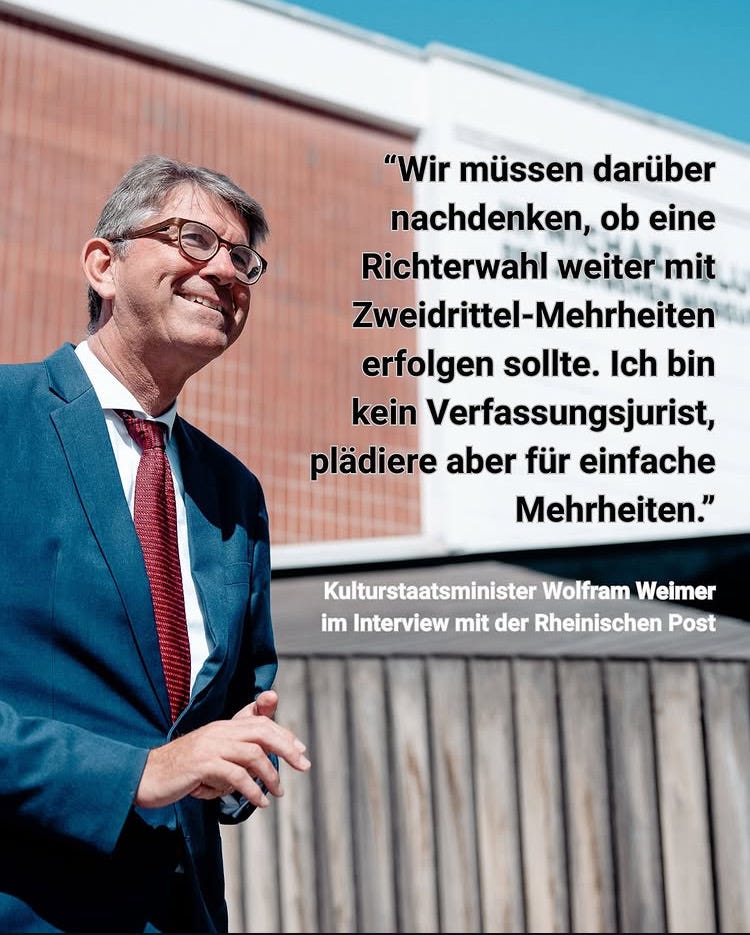

Auf dem offiziellen Account des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, wird mitgeteilt, dass sich Wolfram Weimer in der aktuellen Debatte über das Wahlverfahren für Richter:innen am Bundesverfassungsgericht (BVerfG) für einfache statt Zweidrittel-Mehrheit einsetzt.

Die aktuelle Regelung zur Wahl der Richter:innen am Bundesverfassungsgericht verlangt in Bundestag und Bundesrat jeweils eine Zweidrittelmehrheit (§ 6 Abs. 1 BVerfGG). Während der Bundesrat seit 1951 mit dem Quorum 2/3 wählt, galt im Bundestag lange Zeit ein Wahlverfahren über einen Wahlausschuss. Erst 2015 wurde das Verfahren geändert: Nun wählt das Plenum die Richter:innen mit einer Zweidrittelmehrheit (§ 6 Abs. 1 Satz 2 BVerfGG). Diese Änderung wurde mit dem Ziel eingeführt, mehr Transparenz und demokratische Legitimation zu schaffen.

Die Richter:innen des Bundesverfassungsgerichts werden mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt, um eine einseitige politische Besetzung zu verhindern und die Unabhängigkeit sowie die Integrität des Gerichts zu sichern.

Die Zweidrittelmehrheit sorgt dafür, dass die Wahl der Richter:innen nicht allein von der aktuellen Regierungsmehrheit oder einer dominanten Partei bestimmt werden kann. Ohne dieses Quorum wäre es denkbar, dass radikale oder einseitig politisch orientierte Richter das Gericht dominieren könnten. Die Zweidrittelmehrheit stellt also ein Schutzprinzip dar, das die parteipolitische Neutralität des Bundesverfassungsgerichts absichert und das Vertrauen in seine Entscheidungen stärkt.

Eine einfache Mehrheit bei der Wahl der Richter:innen des Bundesverfassungsgerichts birgt mehrere Risiken, wie eine einseitige politische Besetzung, daraus folgende US-amerikanische Verhältnisse wie beim Supreme Court zu besichtigen und daraus folgend sowohl der Verlust überparteilicher Legitimation als auch erst recht die Ermutigung autoritär-populistischer Kräfte, sprich der AfD.

Die Union hat sich durch politisches Missmanagement und die freiwillige Unterwerfung unter eine von Rechten und religiösen Kräften initiierte Kampagne aus dem Lehrbuch in eine unmögliche Situation manövriert. Vorschläge wie der des Kulturstaatsministers führen dazu, die Kakophonie zu verstärken.

Wünschenswert wäre, wenn der Kulturstaatsminister als - qua Amt - öffentlicher Intellektueller Social Media-Accounts dazu nutzen würde, im Sinne von Johannes Rau „zu versöhnen, statt zu spalten“.

Die notorische rhetorische Gleichsetzung von Linkspartei und AfD delegitimiert linke Opposition und verwischt die Grenze zwischen politischem Pluralismus und autoritärer Bedrohung. Das ist nicht nur analytisch falsch, sondern auch politisch gefährlich, da sie die Gefahr, die von gesichert rechtsextremen Verfassungsgegner:innen ausgeht, relativiert. Das klingt jedoch vor allem nach Parteipolitik.